El 5 de enero de 1938 nacía Juan Carlos de Borbón. Hijo de Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón, lo hacía en Roma. Era el hijo mayor del matrimonio, el siguiente en la línea sucesoria. Una familia real sin trono. Eran los reyes sin reino, como muchos otros, lejos de España, que renunció a la monarquía con la constitución de la Segunda República.

Su padre se negaba a ser el rey sin corona. No obstante, en 1977, aceptó su destino y traspasó la legitimidad dinástica a su hijo. Dos años antes moría Franco, el 20 de noviembre de 1975. Dos días tras su fallecimiento, el príncipe se convertía en Juan Carlos I de España, proclamado como jefe del Estado por las Cortes Españoles. Un Borbón se volvía a sentar en el trono.

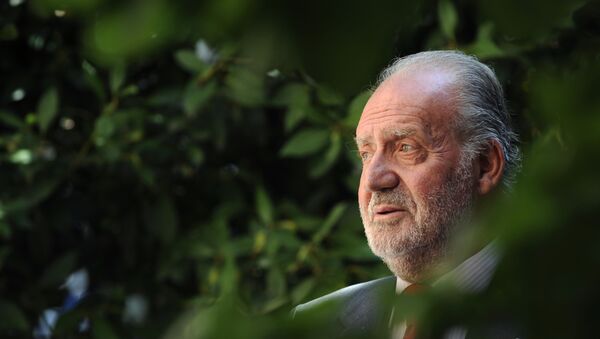

"Para analizar a Juan Carlos I, hay que dividir su reinado en dos mitades", recuerda a Sputnik Mundo el historiador Jordi Canal i Morell. Una de las dos comenzaba con su llegada a la Jefatura del Estado. En un principio, nadie lo esperaba. Pero, en cierta manera, lo aceptaban. El presidente del Gobierno designado por el franquismo, Adolfo Suárez, lo hacía. El Partido Comunista, en pos de su legalización, también. Al igual que la formación de Santiago Carrillo, el PSOE renunciaba a la República por el consenso en la frágil España posfranquista. En 1977 llegaron las primeras elecciones democráticas y en 1978 la Constitución por la que todavía se rige España. Para Canal, la figura del rey fue clave.

"Se venía de una dictadura, de la crisis económica de 1973, del aislamiento internacional…El monarca, con su figura, dio estabilidad al país y potenció las relaciones internacionales. Es una figura clave del siglo XX y facilitó el paso a un régimen democrático. Sin olvidar al resto de piezas de la Transición. De alguna manera ha permitido el salto adelante que dio España", afirma.

Sin embargo, Juan Carlos I se convirtió en garantía de la democracia la noche del 23 de febrero de 1981. Cuando los soldados saltaron a la calle y el teniente coronel Tejero tomaba a punto de pistola el Congreso de los Diputados. España se enfrentaba a un golpe de estado. Los recuerdos del pasado afloraban. Entonces, el rey, como mando de las Fuerzas Armadas, ordenó a los golpistas volver a los cuarteles. El Borbón se sacudía, en parte, el título de heredero del franquismo. "El 23-F es un momento clave, ya que es él quien da la vuelta a las cosas. Es uno de los pocos momentos en los que el rey interviene directamente en la vida política. Hay que volver al 3-0 para volver a ver una actuación de un monarca", explica el historiador.

"La etapa del siglo XX y los primeros años del XXI es un momento bueno para la monarquía. Se sitúa en la llegada de la democracia, la vuelta de España al mundo. El país se convierte a finales del siglo XX en un país a tener en cuenta y Juan Carlos I está ahí como jefe del Estado", comenta Canal.

El final de una era

El rey en España goza de inmunidad legal. Su figura está blindada ante el sistema judicial. Y, durante años, también por la sociedad. Sus infidelidades a la reina Sofía son conocidas, pero aceptadas. Se desprendía alguna crítica, pero poco más. Sin embargo, el encanto del país con su monarca empieza a perder efecto a medida que nos adentramos en el siglo XXI. Se abre la segunda etapa del reinado de Juan Carlos I. "Entre 2008 y 2014 se dilapida la popularidad del reinado. Las crisis económica y social se unen a los enormes errores que comete el monarca y sus familiares. Llegan el caso Nóos, la cacería de Botsuana, se conoce la desarreglada vida privada del rey… Actos que desprestigian a la institución y más cuando a la Casa Real se le exige ejemplaridad", argumenta Canal.

Su cuñado Iñaki Urdangarin acaba en prisión y su hija, la infanta Cristina, sentada en los juzgados de Palma de Mallorca por un caso de corrupción política. En 2012, él mismo es pillado en el sur de África cazando elefantes. Cadera rota incluida. Para el historiador, estos son golpes directos a la monarquía.

"De alguna manera da la sensación que el rey y la gente que le rodea vive sobre la popularidad del siglo XX, cuando hay que mantenerla y alimentarla siempre. La monarquía no es para siempre. Hay que cuidarla y no cometer errores. No caer en el desprestigio", asevera.

"La tarea de Juan Carlos I era recomponer el apoyo a la monarquía. Y la sociedad no lo dio a la institución, sino al reinado de Juan Carlos. Por eso, hay más juancarlistas que monárquicos. De ahí que cuando comete errores, el apoyo a la monarquía se diluye. Este está vinculado al rey", dice Canal.

Entonces, solo le queda una salida posible. Las polémicas y la edad revolotean a su alrededor. En su cabeza, estaba la idea de poner fin a su mandato, de delegar sus funciones en su hijo, el príncipe Felipe. Precisamente, él, como heredero al trono, fue el primero que supo de su decisión. Con 76 años, el rey Juan Carlos I ponía fin a su momento y abdicaba el 18 de junio de 2014. "La abdicación de Juan Carlos I es un intento de salvar la monarquía. Es lo que trata Felipe VI, quien quiere recuperar una parte del prestigio perdido", expone el experto.

Suiza y el Tribunal Supremo han abierto investigaciones. Para no dinamitar la Casa Real, Juan Carlos I decide abandonar España. Para el historiador, esto era "inevitable". No lo considera "un exilio o huida", ya que, al no estar encausado, puede circular por el país. Además, el emérito expresó su intención de volver al país si los jueces lo requerían. No obstante, como remarca Canal, su salida era "inevitable".

"Es más un intento de apartarse, de quitar el foco mediático de su figura, ya que sus actividades personales están dañando la imagen de la monarquía. No es de extrañar que fuese algo pactado con el Gobierno y el hijo. El objetivo es tratar de evitar la erosión de la recuperación monárquica encabezada por Felipe VI".

En estos momentos, el padre del actual monarca está en paradero desconocido. Algunos apuntan a la República Dominicana. Otros a Portugal. Informaciones recientes lo sitúan en Abu Dabi. Muchos lo equiparan con un fugitivo. Canal recuerda que tuvo "errores imperdonables", pero tampoco se puede olvidar que desempeñó "un papel muy relevante en la historia española". Sin embargo, ahora, es el turno de su hijo. No solo de recuperar, sino de cimentar su reinado.

"La tarea de Felipe VI es hacer felipistas. Intentar restaurar el prestigio de la monarquía. Es una tarea enorme y más en una época de crisis", sentencia el historiador.

El felipismo busca construirse como soporte de la monarquía. Lejos de las ruinas del juancarlismo. Aquel modelo que fue base de España. Deudor de un rey que nadie esperaba.